دراسة لـ "إيجي إن".. كوارث طبيعية تقضي على مليارات الدولارات في 2024

الأربعاء، 12 فبراير 2025 03:58 م

الكوارث الطبيعية

كتب/ عبد الرحمن عيسى

في عام 2024، شهد العالم سلسلة من الكوارث الطبيعية التي خلفت آثارًا مدمرة على الاقتصادات والمجتمعات من الأعاصير والفيضانات إلى الزلازل والحرائق البرية، كما تعرضت العديد من الدول لظروف مناخية قاسية وحوادث طبيعية غير مسبوقة، حيث أدت هذه الكوارث إلى خسائر مادية ضخمة، حيث قدرت التقارير المالية العالمية الخسائر الناتجة عن هذه الأحداث بحوالي 310 مليارات دولار، مما يبرز الأثر المتزايد للتغيرات المناخية وأهمية الاستعداد للتعامل مع هذه التحديات المتنامية. في ظل هذا الوضع، تزداد الحاجة إلى استراتيجيات وقائية فعّالة لتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع هذه التهديدات وتخفيف آثارها على الإنسان والبيئة.

أهداف الدراسة

تحليل أسباب الكوارث الطبيعية: دراسة العوامل التي تسهم في حدوث الكوارث الطبيعية مثل التغيرات المناخية، النشاط البركاني، الزلازل، العواصف، والفيضانات، وفهم كيفية تفاعل هذه العوامل مع بعضها البعض.

تقييم تأثير الكوارث على المجتمعات: دراسة الأضرار المادية والبشرية التي تنجم عن الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الخسائر الاقتصادية، تدمير البنية التحتية، وتأثيرها على الصحة العامة والنظام البيئي.

مراجعة استراتيجيات الاستجابة والتعافي: تحليل الطرق والآليات التي تستخدمها الدول والمجتمعات لمواجهة الكوارث الطبيعية، بما في ذلك خطط الطوارئ، فرق الإغاثة، وتدابير التعافي في المدى القصير والطويل.

دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على الكوارث: فهم العلاقة بين التغيرات المناخية والزيادة في تواتر وشدة الكوارث الطبيعية، ودراسة كيفية تأثير الاحتباس الحراري على الأنماط المناخية.

تحليل دور التكنولوجيا في إدارة الكوارث: دراسة استخدام التقنيات الحديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، الذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار في التنبؤ بالكوارث، رصدها، والاستجابة لها.

التوصية بسياسات وقائية واحترازية: تطوير استراتيجيات للحد من المخاطر الطبيعية، تعزيز الوعي المجتمعي حول كيفية الاستعداد والتكيف مع الكوارث، وتحسين التشريعات البيئية.

تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الكوارث: دراسة دور التعاون الدولي في تقديم الدعم أثناء الكوارث، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو تبادل المعرفة والخبرات بين الدول والمنظمات الدولية.

أولًا: تحليل أسباب الكوارث الطبيعية

- العوامل الطبيعية التي تسهم في حدوث الكوارث الطبيعية:

التغيرات المناخية والظواهر الجوية القاسية: التغيرات التي يشهدها المناخ، مثل الاحتباس الحراري، تلعب دورًا رئيسيًا في زيادة تكرار شدة الكوارث الطبيعية. ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى تكثف العواصف والأعاصير والفيضانات، كما قد يسهم في زيادة مستوى البحر مما يهدد السواحل، فهذه الظواهر تشمل الأعاصير المدارية، التي تزداد قوتها نتيجة ارتفاع درجة حرارة المحيطات، وكذلك الأمطار الغزيرة التي تتسبب في فيضانات عارمة.

الزلازل والبراكين: الزلازل من الظواهر الطبيعية التي تحدث نتيجة لتراكم الإجهاد في قشرة الأرض، والتي يمكن أن تسبّب دمارًا هائلًا، كما يحدث في مناطق مثل حزام النار في المحيط الهادئ. عندما يحدث الزلزال، قد يتبع ذلك تسونامي (موجات مائية ضخمة) قد تدمر سواحل مناطق بعيدة، والبراكين أيضًا تتسبب في كوارث طبيعية من خلال الثورات البركانية التي تطلق الحمم والغازات السامة، مما يؤدي إلى تدمير الأراضي السكنية والزراعية وقد يسبب وفاة العديد من الأشخاص.

الفيضانات: الفيضانات هي من أكثر الكوارث الطبيعية شيوعًا وتسببًا في الخسائر البشرية والمادية. يمكن أن تحدث بسبب الأمطار الغزيرة، ذوبان الثلوج السريعة، أو سدود وقنوات غير كافية. في بعض الأحيان، تؤدي الأنشطة البشرية مثل البناء على الأراضي المنخفضة أو القطع الجائر للأشجار إلى زيادة احتمالية حدوث الفيضانات.

الحرائق البرية: تحدث الحرائق البرية عادة في المناطق الجافة والساخنة، وغالبًا ما تكون ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة ووجود مواد قابلة للاشتعال، وهذه الكوارث تتفاقم بسبب التغيرات المناخية التي تؤدي إلى فترات جفاف أطول، كما يمكن أن تكون حرائق الغابات مدمرة للغاية إذا لم يتم السيطرة عليها بسرعة، حيث تؤدي إلى تدمير الحياة البرية، تدهور التربة، تلوث الهواء، وفقدان الممتلكات.

الأعاصير والرياح العاتية: الأعاصير هي دوامات هوائية قوية تحدث بسبب تفاوت درجات الحرارة في المحيطات، وهي من بين أخطر الكوارث الطبيعية، حيث تتسبب الأعاصير في الرياح العاتية، الأمطار الغزيرة، والفيضانات، وتدمير الهياكل المدنية والبنية التحتية.

- العوامل البشرية التي تؤدي إلى تفاقم الكوارث الطبيعية:

النشاط البشري له دور متزايد في تفاقم آثار الكوارث الطبيعية، حيث يُسهم الإنسان في العديد من الحالات في رفع حدة هذه الكوارث أو حتى في التسبب بها بشكل مباشر:

التغيرات المناخية الناجمة عن النشاط البشري: إن الأنشطة البشرية مثل حرق الوقود الأحفوري (النفط والفحم) والإفراط في استهلاك الموارد الطبيعية تؤدي إلى انبعاثات غازات الدفيئة التي تزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري. هذا بدوره يساهم في رفع درجات الحرارة العالمية، مما يؤدي إلى زيادة شدة الأعاصير، الفيضانات، وارتفاع مستويات البحر، كما تساهم هذه التغيرات في تسارع ذوبان الأنهار الجليدية، مما يفاقم مشكلة الفيضانات والارتفاع المستمر لمنسوب البحار.

إزالة الغابات والتوسع العمراني: قطع الأشجار والغابات على نطاق واسع يزيد من مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، حيث أن الأشجار تمتص المياه الزائدة وتساعد في تثبيت التربة، من ناحية أخرى، يؤدي التوسع العمراني السريع في المناطق التي تقع في مجاري الأنهار أو المناطق المنخفضة إلى تكثيف تأثير الفيضانات والتعرض للمخاطر الطبيعية.

التلوث البيئي: الأنشطة الصناعية التي تسهم في تلوث الهواء والماء تزيد من تدهور البيئة، مما يجعل النظام البيئي أكثر هشاشة أمام الكوارث الطبيعية، على سبيل المثال، تلوث الهواء يمكن أن يعزز ظاهرة الاحتباس الحراري، بينما تلوث المياه قد يجعل المجتمعات أكثر عرضة لانتشار الأمراض أثناء الكوارث.

التخطيط العمراني غير السليم: العديد من المدن حول العالم تم بناؤها في أماكن غير مناسبة جغرافيًا، مثل المناطق المنخفضة المعرضة للفيضانات أو الأراضي التي تشهد نشاطًا زلزاليًا، وهذا يؤدي إلى زيادة الخسائر البشرية والمادية في حال حدوث الكوارث الطبيعية.

- التفاعل بين العوامل الطبيعية والبشرية:

من المهم معرفة أن الكوارث الطبيعية لا تحدث في فراغ، بل غالبًا ما تكون نتيجة لتفاعل معقد بين العوامل الطبيعية والعوامل البشرية، على سبيل المثال، قد تتسبب الإزالة غير المدروسة للغطاء النباتي في تسريع حدوث الفيضانات أو الانهيارات الأرضية أثناء الأمطار الغزيرة، أو قد تؤدي زيادة النشاط البشري في المناطق الساحلية إلى تفاقم تأثير الأعاصير أو الفيضانات الناجمة عن ارتفاع مستويات البحر.

ثانيًا: تقييم تأثير الكوارث على المجتمعات

تحليل تأثير الكوارث الطبيعية على المجتمعات يتطلب فهمًا عميقًا للأضرار التي تنتج عن هذه الأحداث المدمرة على مختلف الأصعدة: الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، والصحية. هذه التأثيرات تتفاوت في شدتها بناءً على نوع الكارثة، موقع حدوثها، ومدى استعداد المجتمع للتعامل معها، وغالبًا ما تترك الكوارث الطبيعية آثارًا طويلة الأمد على المجتمعات، تتطلب استراتيجيات استجابة فعالة وسنوات من التعافي.

من المهم معرفة أن الأثر الاقتصادي للكوارث الطبيعية غالبًا ما يكون من بين أكثر التأثيرات وضوحًا. الكوارث التي تدمّر البنية التحتية مثل المباني، الطرق، شبكات الطاقة، والمرافق العامة تؤدي إلى تكاليف ضخمة في عمليات الإصلاح والتعافي، على سبيل المثال، الأعاصير والزلازل يمكن أن تدمّر بشكل كامل المدن والمنازل، مما يؤدي إلى فقدان المنازل والمصانع والمنشآت التجارية، وهذا التدمير يعطل الأنشطة الاقتصادية اليومية ويسبب انكماشًا كبيرًا في الاقتصاد المحلي، كما يفرض على الحكومات تخصيص موارد كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة، إضافة إلى ذلك، قد تعاني الأسواق العالمية من تراجع في الإنتاج والصادرات بسبب توقف الإنتاج في المناطق المتضررة، وفي بعض الحالات، قد تؤدي الكوارث إلى فقدان الوظائف بشكل جماعي، حيث يتم إغلاق المصانع والمرافق التجارية، مما يزيد من معدلات البطالة.

من الناحية الاجتماعية، الكوارث الطبيعية تؤدي إلى فقدان الأرواح والمجتمعات المحلية، حيث يمكن أن تؤدي الزلازل والأعاصير والفيضانات إلى مئات، بل آلاف، من الضحايا والمصابين، فهذه الخسائر البشرية تؤثر بشكل مباشر على النسيج الاجتماعي للمجتمع، حيث تتأثر الأسر والعائلات بفقدان أحبائهم، بينما يتعين على المجتمعات التعامل مع حالات الإجلاء الجماعي واللجوء إلى مراكز الإغاثة المؤقتة، وفي بعض الحالات، يمكن أن تؤدي الكوارث إلى تشرد أعداد كبيرة من الناس، مما يضع ضغوطًا إضافية على خدمات الرعاية الصحية والإيواء، ويتطلب توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمجتمعات المتضررة.

بالإضافة إلى الخسائر البشرية، يتأثر النظام البيئي بشكل بالغ بسبب الكوارث الطبيعية، فالفيضانات، على سبيل المثال، قد تغمر الأراضي الزراعية وتدمّر المحاصيل، مما يؤثر على الأمن الغذائي المحلي. كما أن حرائق الغابات تؤدي إلى تدمير المواطن الطبيعية للكثير من الأنواع الحيوانية والنباتية، مما يقلل من التنوع البيولوجي في المنطقة المتضررة، كما إن الزلازل قد تتسبب في حدوث تسونامي، مما يؤدي إلى تدمير السواحل والمنشآت الموجودة عليها، وفي بعض الأحيان، تؤدي هذه الكوارث إلى تغيرات طويلة الأمد في النظام البيئي، مثل تدهور التربة، تلوث المياه، وتلوث الهواء، وهو ما يزيد من التحديات البيئية في المستقبل.

من الناحية الصحية، الكوارث الطبيعية تخلق بيئة غير مواتية لنظام الرعاية الصحية، حيث إن التدمير الكامل أو الجزئي للمستشفيات والمراكز الصحية قد يؤدي إلى فقدان القدرة على تقديم الرعاية الطبية المناسبة للمصابين، بالإضافة إلى ذلك، قد تساهم الظروف غير الصحية، مثل تلوث المياه أو الغذاء، في تفشي الأمراض المعدية، وعلى سبيل المثال، في أعقاب الفيضانات، يمكن أن تنتشر الأمراض المنقولة عبر المياه مثل الكوليرا والتيفوئيد، كما أن الضغوط النفسية الناتجة عن فقدان المنازل أو الأحباء قد تؤدي إلى مشاكل صحية نفسية، مثل الاكتئاب والقلق، وهذه الأمراض يمكن أن تستمر لفترات طويلة بعد وقوع الكارثة، مما يفرض عبئًا إضافيًا على النظام الصحي.

تأثير الكوارث على المجتمع يمتد أيضًا إلى المجال النفسي والسلوكي، حيث إن الكوارث الطبيعية يمكن أن تترك أثرًا نفسيًا عميقًا على الأفراد والمجتمعات، فالصدمات النفسية الناتجة عن فقدان المنازل والأحباء أو المعاناة من الإصابات الجسدية قد تؤدي إلى اضطرابات نفسية مثل اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) والاكتئاب. هذه الحالات قد تكون طويلة الأمد وتحتاج إلى تدخلات نفسية ومجتمعية لتسهيل عملية التعافي، كما يمكن أن تؤثر الكوارث على سلوك الأفراد، حيث قد تزيد من معدلات الهجرة الداخلية أو الخارجية بسبب تدهور ظروف الحياة، فبعض الأشخاص قد يختارون ترك مناطقهم الأصلية، مما يؤدي إلى تحولات سكانية كبيرة.

ثالثًا: مراجعة استراتيجيات الاستجابة والتعافي

تعد استراتيجيات الاستجابة والتعافي في مواجهة الكوارث الطبيعية أحد العوامل الجوهرية التي تحدد مدى قدرة المجتمعات على التكيف مع تلك الأحداث المدمرة، فالكوارث الطبيعية تؤدي إلى أضرار كبيرة على عدة مستويات، ما يستدعي تدخلًا سريعًا لتنظيم الاستجابة الإنسانية، يليه تخطيط مستدام لمرحلة التعافي.

عند وقوع كارثة طبيعية، تكون استجابة الطوارئ الأولوية القصوى، حيث يتم توجيه الجهود نحو تقديم الإغاثة الإنسانية بشكل عاجل لضمان الحد من الخسائر البشرية والاقتصادية. هذا يشمل تقديم المساعدات الأساسية مثل الغذاء والماء، وتنظيم عمليات إجلاء السكان من المناطق المتضررة، وتعتبر فرق الإنقاذ والطواقم الطبية من أبرز عناصر الاستجابة، حيث تهدف إلى إنقاذ الأرواح في أسرع وقت ممكن من خلال البحث في الأنقاض وعلاج المصابين، كما أن التكنولوجيا تلعب دورًا محوريًا في هذه المرحلة، حيث يتم استخدام الطائرات المسيرة والأنظمة الجغرافية لمساعدة الفرق في تحديد المواقع الأكثر تضررًا، مما يعزز فعالية عمليات الإغاثة.

ومع تفاقم الكارثة أو اتساع نطاقها، تصبح الاستجابة الدولية أمرًا بالغ الأهمية، فإذا لم تتمكن الدولة من التعامل مع آثار الكارثة بشكل مستقل، تلعب المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر دورًا محوريًا في تزويد المناطق المتضررة بالمساعدات، سواء من خلال الإمدادات الغذائية أو تقديم الفرق الطبية. علاوة على ذلك، تتعاون الحكومات مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية لتنسيق الاستجابة وضمان توزيع الموارد بشكل عادل وفعال.

بمجرد انتهاء مرحلة الاستجابة الطارئة، يبدأ التوجه نحو التعافي وإعادة البناء، وهذا يتضمن مرحلة معقدة من تقييم الأضرار وتحديد أولويات العمل، حيث تبدأ هذه المرحلة بتحديد الأولويات مثل إعادة بناء البنية التحتية الأساسية، التي تشمل الطرق والجسور، والمستشفيات، والمدارس، وشبكات المياه والكهرباء، وقد يتطلب هذا تدابير شاملة من التمويل الوطني والدولي، حيث تشمل الاستثمارات المالية ضخمة من أجل توفير الموارد اللازمة لإعادة البناء، وفي بعض الحالات، قد تستمر هذه المرحلة لعدة سنوات، خصوصًا عندما تكون الكارثة قد دمرت مناطق حضرية بالكامل.

لا يمكن تجاهل التحديات البيئية التي تترتب على الكوارث الطبيعية، فغالبًا ما تترك هذه الكوارث أثرًا كبيرًا على النظام البيئي، الذي يتطلب فترة طويلة للتعافي، كما يمكن أن تؤدي الفيضانات إلى تدمير الأراضي الزراعية، مما يؤثر على إنتاج الغذاء في المنطقة، ومن الضروري أن تشمل استراتيجيات التعافي إجراءات لحماية البيئة، مثل إعادة تشجير المناطق المتضررة من الحرائق، أو تعزيز استدامة مصادر المياه بعد الفيضانات. هذا يتطلب سياسات بيئية تركز على استعادة التوازن البيئي والحد من التأثيرات السلبية للكوارث المستقبلية، وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، تشكل الكوارث الطبيعية تحديات ضخمة لإعادة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، فقد تؤدي الكوارث إلى توقف الإنتاج، وتدمير المنشآت التجارية والصناعية، وفقدان مصادر الدخل للعديد من الأفراد. في مرحلة التعافي، يصبح من الضروري إعادة تنشيط الاقتصاد المحلي، بما في ذلك تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية، كما يجب أن تشمل خطط التعافي دعم القطاعات المتضررة مثل السياحة والزراعة، وتوفير قروض ميسرة لتشجيع العودة إلى النشاط الاقتصادي.

أحد أبرز عناصر التعافي هو ضمان أن يتم بناء المجتمعات بطريقة أكثر مرونة ضد الكوارث المستقبلية، فقد يكون التدمير الكبير للبنية التحتية فرصة لإعادة البناء بشكل أكثر استدامة وابتكارًا. هذا يعني استخدام تقنيات البناء المقاومة للكوارث، مثل تصميم المباني لتحمل الزلازل أو العواصف، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، بالإضافة إلى ذلك، من الأهمية بمكان دمج التغيرات المناخية في استراتيجيات التعافي من خلال تبني حلول مناخية مبتكرة مثل إنشاء المساحات الخضراء، وتطوير البنية التحتية المراعية للمناخ.

رابعًا: دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على الكوارث

دراسة العلاقة بين التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية في عام 2024 تمثل محورًا رئيسيًا لفهم التحديات المتزايدة التي يواجهها كوكب الأرض؛ فالتغيرات المناخية، التي تتمثل في الزيادة المستمرة في درجات الحرارة العالمية، لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على طبيعة الكوارث التي تحدث بشكل متزايد. هذه العلاقة بين المناخ والكوارث أصبحت أكثر وضوحًا في السنوات الأخيرة، حيث أظهرت الدراسات العلمية أن الأنشطة البشرية، وخاصة تلك المرتبطة بالانبعاثات الكربونية، تلعب دورًا محوريًا في دفع هذه التغيرات المناخية.

أحد التأثيرات البارزة للتغيرات المناخية هو الزيادة في تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الأعاصير، الفيضانات، وموجات الحر، على سبيل المثال، الأعاصير التي كانت في الماضي تحدث بمعدل أقل أو أقل شدة، أصبحت الآن أكثر قوة وأكثر تكرارًا نتيجة للزيادة في درجات حرارة المحيطات. المياه الدافئة تشكل وقودًا للأعاصير المدارية، مما يجعلها أكثر تدميرًا عند وصولها إلى السواحل. نفس الشيء ينطبق على الفيضانات، حيث أن الأمطار الغزيرة، التي تُعزى إلى ارتفاع درجات الحرارة، تتسبب في فيضانات عارمة في مناطق كانت قد شهدت في السابق ظروفًا مناخية أقل تطرفًا.

أما بالنسبة للحرائق البرية، فإن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف المتزايد، وهما من تداعيات التغيرات المناخية، يؤديان إلى زيادة في تكرار وشدة هذه الحرائق. المناطق التي كانت في السابق تتمتع بتوازن بيئي يسمح بالحفاظ على الغطاء النباتي، أصبحت الآن أكثر عرضة للجفاف، مما يجعلها بيئة مثالية لاندلاع الحرائق، ووفقًا لذلك، فإن الحرائق البرية تؤدي إلى تدمير الغابات، وتهديد التنوع البيولوجي، وزيادة انبعاثات غازات الدفيئة.

إلى جانب هذه الظواهر، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر يعتبر أحد التأثيرات الواضحة الأخرى للتغيرات المناخية. المياه المتزايدة بسبب ذوبان الأنهار الجليدية والأنهار القطبية تساهم في غمر الأراضي الساحلية، مما يعرض ملايين الأشخاص في المناطق الساحلية للخطر، ففي عام 2024، أصبحت بعض المدن الكبرى في خطر متزايد من الفيضانات الدائمة نتيجة لهذه الظاهرة، مما يؤدي إلى تهديدات مباشرة على البنية التحتية، والمجتمعات الساحلية، وحتى اقتصادات بعض الدول التي تعتمد على السواحل كجزء من استراتيجياتها التنموية.

التغيرات المناخية لا تؤثر فقط على الكوارث الطبيعية المباشرة، بل تؤثر أيضًا على النظم البيئية في العالم، فإن زيادة درجات الحرارة تؤدي إلى تغيرات في أنماط الطقس والنمو النباتي، مما يؤدي إلى تقلبات في مواسم الزراعة وتغيرات في التوزيع الجغرافي للكائنات الحية، وهذا يشكل تهديدًا للأمن الغذائي في العديد من المناطق، خصوصًا في البلدان النامية التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة. في مناطق معينة، يمكن أن تتسبب موجات الحرارة الطويلة والجفاف في انهيار المحاصيل الزراعية وتدهور التربة، ما يزيد من صعوبة التكيف مع التغيرات المناخية.

خامسًا: تحليل دور التكنولوجيا في إدارة الكوارث

تحليل دور التكنولوجيا في إدارة الكوارث الطبيعية في عام 2024 يشكل محورًا حيويًا في تحسين استجابة الإنسان للكوارث وتخفيف آثارها. التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا أساسيًا في مواجهة تحديات الكوارث الطبيعية، إذ إنها تساهم في تحسين قدرة المجتمعات والدول على الاستعداد المبكر، الاستجابة السريعة، والتعافي بشكل أكثر فعالية، كما أن الدور المتزايد للتكنولوجيا يتجاوز مجرد توفير الأدوات المساعدة أثناء الأزمة ليشمل جميع مراحل التعامل مع الكوارث، بدءًا من التحليل والإنذار المبكر وصولاً إلى التعافي وإعادة البناء.

في البداية، تلعب تكنولوجيا الإنذار المبكر دورًا أساسيًا في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، حيث تعد الأنظمة المتقدمة مثل الأقمار الصناعية، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وأجهزة الاستشعار الأرضي، من الأدوات التي تسهم بشكل كبير في مراقبة الأحوال الجوية والتغيرات البيئية، فعلى سبيل المثال، يمكن للأقمار الصناعية أن ترصد الظواهر المناخية المتطرفة مثل الأعاصير، الفيضانات، أو حرائق الغابات، ومن ثم إرسال تنبيهات دقيقة للمناطق المعرضة للخطر، وهذه الأنظمة توفر الوقت اللازم للإخلاء والتنقل إلى أماكن أكثر أمانًا، مما يقلل بشكل كبير من الخسائر في الأرواح، وفي هذا السياق، تعمل التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة التنبؤات المناخية من خلال تحليل البيانات الضخمة، وهو ما يعزز من فعالية التحذيرات المبكرة.

التكنولوجيا لا تقتصر فقط على مرحلة الإنذار المبكر، بل تمتد لتشمل مرحلة الاستجابة الفعلية للكوارث، ففي هذا الإطار، أصبحت الطائرات دون طيار (الدرون) من الأدوات البارزة التي تساهم في عمليات البحث والإنقاذ، فهي توفر وسيلة فعالة للوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها نتيجة للدمار الناتج عن الكوارث، ويمكن لهذه الطائرات أن تقوم بتصوير الخراب عن كثب، ما يساعد فرق الإنقاذ على تحديد الأماكن الأكثر احتياجًا للمساعدة، كما أنها تساهم في نقل الإمدادات الأساسية مثل الطعام والدواء إلى المناطق المنكوبة التي يصعب الوصول إليها بطرق أخرى، علاوة على ذلك، توفر تقنيات الروبوتات فرصًا جديدة في عمليات البحث عن الناجين في الأماكن المدمرة، حيث يمكن للروبوتات المجهزة بالكاميرات والحساسات أن تتنقل بين الأنقاض وتبحث عن علامات الحياة.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلعب دورًا حاسمًا في تنظيم عمليات الإغاثة والتنسيق بين الجهات المختلفة، ففي حالات الكوارث الطبيعية الكبرى، يصبح التنسيق بين الحكومات، المنظمات غير الحكومية، والوكالات الدولية أمرًا بالغ الأهمية، كما توفر التطبيقات البرمجية الحديثة، مثل منصات التعاون السحابي، طرقًا فعالة لتبادل المعلومات بشكل لحظي بين جميع الأطراف المعنية، مما يسهل التنسيق في تقديم الإغاثة وتوزيع الموارد، وهذه الأنظمة تساهم في تقليل الفوضى التنظيمية التي قد تحدث أثناء الكوارث، كما تساعد في تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة بناءً على احتياجات المناطق المتضررة.

على مستوى التعافي وإعادة البناء، تلعب التكنولوجيا دورًا أيضًا في تحسين خطط التعافي المستدامة، حيث تستخدم العديد من الدول تقنيات حديثة في إعادة بناء المناطق المتضررة، مثل تكنولوجيا البناء الذكي التي تعتمد على مواد مقاومة للكوارث الطبيعية مثل الزلازل أو الأعاصير. هذه المواد والطرق الحديثة لا توفر فقط حماية أكبر للمباني في المستقبل، بل تساهم أيضًا في تقليل تكاليف الصيانة على المدى الطويل، كما إن تقنيات الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) قد بدأت تُستخدم في عمليات التدريب والتخطيط، حيث تتيح للمسؤولين والمهندسين المعنيين بفحص المناطق المتضررة بشكل افتراضي قبل اتخاذ قرارات إعادة البناء.

التكنولوجيا أيضًا تساهم في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تحسين ممارسات الزراعة الموجهة نحو الاستدامة، ففي المناطق التي تواجه خطر الفيضانات أو الجفاف، تم استخدام تكنولوجيا الزراعة الدقيقة لمراقبة رطوبة التربة وتحليل بيانات الطقس، مما يساعد المزارعين على اتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق بمواعيد الزراعة والري، وبالتالي تقليل الخسائر في المحاصيل.

في مجال الرعاية الصحية، تلعب تكنولوجيا الطب عن بعد دورًا كبيرًا في معالجة المرضى في مناطق الكوارث، حيث يمكن للأطباء عن بعد تقديم استشارات طبية عبر الفيديو للمصابين الذين لا يمكن الوصول إليهم بسهولة، وتوفير الأدوية اللازمة بناءً على التشخيصات التي تتم عن بُعد، كما إن استخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد بدأ في المساعدة في توفير الأطراف الصناعية للمصابين، وهو ما يسهم في تعزيز قدرة الأفراد المتضررين على العودة إلى حياتهم الطبيعية بعد الكوارث.

سادسًا: التوصية بسياسات وقائية واحترازية

التوصية بسياسات وقائية واحترازية لمواجهة الكوارث الطبيعية في عام 2024 تعتبر خطوة أساسية نحو تقليل الخسائر البشرية والمادية وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع هذه الكوارث، فمع تزايد التحديات الناجمة عن الكوارث الطبيعية وتأثيرات التغيرات المناخية، أصبحت الحاجة ملحة لوضع استراتيجيات فعالة تركز على الوقاية، التحضير، والحد من التأثيرات السلبية، وهذه السياسات يجب أن تشمل مجموعة من الإجراءات التي تدمج بين الوقاية المبكرة، تعزيز القدرات المحلية، وتنسيق الجهود على المستويين الوطني والدولي.

من الضروري تعزيز نظم الإنذار المبكر وتكنولوجيا المعلومات المستخدمة في مراقبة الكوارث، حيث تكمن أهمية هذا النظام في توفير تحذيرات مبكرة، مما يعطي السلطات والمجتمعات الوقت الكافي للتعامل مع الموقف بشكل فعال، ويجب على الحكومات الاستثمار في تطوير تقنيات جديدة لتحليل البيانات المناخية والبيئية باستخدام الأقمار الصناعية، وأجهزة الاستشعار، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، كما يمكن أن تساعد هذه الأنظمة في التنبؤ بالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات، الأعاصير، والزلازل بشكل أكثر دقة، مما يقلل من الخسائر في الأرواح ويزيد من فاعلية عمليات الإخلاء والإغاثة، ويجب أيضًا نشر هذه التقنيات في المناطق النائية التي تفتقر إلى البنية التحتية المتقدمة.

يجب أن تتمتع المجتمعات المحلية بقدرة على التكيف مع الكوارث الطبيعية من خلال تعزيز الثقافة المجتمعية في مجال التأهب للكوارث، كما يجب أن تشمل هذه السياسات حملات توعية وتدريب للمواطنين على كيفية التصرف أثناء الكوارث الطبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات، وتعليمهم كيفية الاستعداد من خلال توفير أدوات للطوارئ، أما على مستوى الأسرة، يمكن للسلطات المحلية أن تشجع على إنشاء خطط طوارئ منزلية، وضمان أن يكون لدى كل أسرة خطة للإخلاء والحصول على المساعدات الضرورية في حال حدوث كارثة، علاوة على ذلك، من المهم تعزيز الوعي البيئي وتثقيف الأفراد حول كيفية تقليل تأثيراتهم السلبية على البيئة، مما يساعد في الحد من بعض العوامل التي تساهم في زيادة شدة الكوارث.

يجب تكثيف الاستثمار في بناء البنية التحتية المرنة. هذا يتضمن بناء أو إعادة تصميم المباني والمرافق العامة بطريقة مقاومة للكوارث الطبيعية، ففي المناطق المعرضة للأعاصير أو الزلازل، يمكن تنفيذ معايير بناء صارمة تضمن أن المباني تظل آمنة خلال الكوارث، ويجب على الحكومات فرض هذه المعايير وإجراء تدقيقات دورية على مدى توافق البنية التحتية مع معايير السلامة، بالإضافة إلى ذلك، من المهم الاستثمار في البنية التحتية المائية لتقليل آثار الفيضانات، مثل تحسين شبكات الصرف الصحي، وبناء السدود، وإنشاء أراضي مستنقعات طبيعية لامتصاص المياه.

تتطلب الوقاية من الكوارث الطبيعية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا كبيرًا في تطوير وتوفير التقنيات المتقدمة التي تسهم في التنبؤ بالكوارث وتحسين استجابة الطوارئ، علاوة على ذلك، يجب تعزيز التعاون بين الحكومات المحلية والدولية والمنظمات غير الحكومية لتطوير استراتيجيات استجابة مشتركة، فمثل هذه الشراكات يمكن أن توفر التمويل والتدريب الضروري لمساعدة الدول التي تفتقر إلى الموارد في بناء نظم الإنذار المبكر، أو تأهيل فرق الإنقاذ، أو إعادة بناء المناطق المتضررة بسرعة أكبر.

يجب على الحكومات تبني سياسات للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، حيث إن العديد من الكوارث الطبيعية تزايدت حدتها نتيجة لهذه التغيرات، كما يجب على الحكومات اتخاذ إجراءات قوية للحد من التلوث وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، فمن خلال تقليل انبعاثات الكربون، يمكن تقليل تأثيرات تغير المناخ التي تساهم في زيادة شدة الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة.

يجب أن تشمل السياسات الوقائية استراتيجيات للتعافي المستدام بعد الكوارث. يجب على الحكومات وضع خطط شاملة لإعادة بناء المجتمعات المتضررة، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية، الاجتماعية والاقتصادية، ومن الضروري ضمان أن عملية إعادة البناء لا تقتصر على إصلاح المباني فقط، بل تتضمن أيضًا تعزيز قدرة المجتمعات على التعافي بشكل أسرع وأكثر استدامة، حيث يمكن أن يشمل ذلك تطوير برامج تعليمية لتأهيل الأفراد في مجالات جديدة، وتعزيز قطاعي الزراعة والصناعة لضمان استمرارية سبل العيش.

سابعًا: تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الكوارث

تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية يعد من العوامل الأساسية التي تسهم في التخفيف من آثار الكوارث، وتوفير استجابة فعالة وسريعة، وضمان تعافي الدول المتضررة، ففي ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها الكوارث الطبيعية، سواء كانت ناتجة عن التغيرات المناخية أو الظواهر الطبيعية الأخرى، فإن التعاون بين الدول والمجتمعات الدولية أصبح أمرًا حيويًا لمواجهة هذه الأزمات بشكل منسق، فهذا التعاون يتطلب تنسيقًا مشتركًا على عدة مستويات، ويشمل تبادل المعلومات، دعم قدرات الاستجابة، وتوفير التمويل والمساعدات الفنية.

أحد الجوانب الرئيسية لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الكوارث هو تحسين نظم الإنذار المبكر، والتي تتطلب تضافر الجهود بين البلدان المعنية، حيث يمكن للأنظمة الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية أن تلعب دورًا هامًا في توجيه التدابير العالمية لتحسين التنبؤ بالكوارث الطبيعية، ومن خلال تبادل البيانات والتقنيات الحديثة بين الدول المتقدمة والنامية، يمكن بناء أنظمة إنذار دقيقة تهدف إلى تحذير السكان في وقت مبكر، مما يسمح بإجلاء المدنيين والتقليل من الخسائر، وهذه الأنظمة تعتمد على التقدم في تكنولوجيا الأقمار الصناعية، والمراقبة الجوية، والأدوات المتطورة في تحليل البيانات المناخية، وهي أمور يجب أن تكون محط اهتمام مشترك بين الدول الكبرى والدول المتأثرة بالكوارث.

بالإضافة إلى ذلك، يسهم التعاون الدولي في تطوير خطط استجابة سريعة وفعالة للكوارث. في كثير من الأحيان، تتعرض الدول لمخاطر لا يمكنها التعامل معها بمفردها بسبب محدودية الموارد أو نقص الخبرات المحلية، ففي هذه الحالات، يمكن للأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك الدول المتقدمة، أن تقدم مساعدات ملموسة من خلال إرسال فرق إنقاذ مدربة، وتقديم إمدادات طبية، وتوفير الدعم اللوجستي، وهذه المساعدات يمكن أن تشمل فرق البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى فرق طبية من دول مختلفة، وهو ما يسهم في تقديم الاستجابة الفورية للكارثة.

من جانب آخر، يعتبر تبادل الخبرات والتقنيات بين الدول عنصرًا مهمًا في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الكوارث، فالبلدان التي عانت سابقًا من كوارث طبيعية قد طورت تقنيات وأدوات لمكافحة تلك الكوارث، ويمكن لهذه البلدان أن تشارك تجاربها مع دول أخرى تعاني من تهديدات مشابهة، على سبيل المثال، يمكن لدول مثل اليابان، التي تملك خبرات واسعة في التعامل مع الزلازل، أن تساعد الدول الأخرى في تطوير بنية تحتية مقاومة للزلازل، بينما قد تشارك الولايات المتحدة الأمريكية تجربتها في إدارة الأعاصير مع دول منطقة الكاريبي.

علاوة على ذلك، يعتبر التمويل الدولي أحد الأعمدة الأساسية في التعاون بين الدول في مواجهة الكوارث، حيث تتطلب عمليات الإغاثة والتعافي من الكوارث الطبيعية مبالغ ضخمة لتوفير المساعدات العاجلة وإعادة بناء المناطق المتضررة، وفي هذا السياق، يمكن للمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى المساعدات الثنائية بين الدول، أن توفر تمويلات مباشرة لدعم هذه العمليات، كما أن إنشاء صناديق الطوارئ الدولية، التي يتم تمويلها من قبل الدول المتقدمة، يمكن أن يسهم في تمويل العمليات الإنسانية بسرعة وفعالية.

فيما يتعلق بالقدرة على التعافي على المدى الطويل، يعد التعاون الدولي ذا أهمية بالغة، فمن خلال التعاون بين الدول المتقدمة والدول النامية، يمكن تحسين استراتيجيات التعافي المستدامة، كما يشمل ذلك تبادل المعرفة حول بناء مدن مقاومة للكوارث، وتطوير الزراعة المستدامة في المناطق المعرضة للجفاف أو الفيضانات، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، ويمكن للدول أن تتعاون في دعم البحوث العلمية المتعلقة بتطوير تقنيات مبتكرة للحد من تأثيرات الكوارث الطبيعية، مثل تطوير مواد بناء مقاومة للزلازل أو تقنيات جديدة لمواجهة ارتفاع مستويات البحر.

كما يعتبر التعاون في صياغة سياسات مشتركة لمواجهة التغيرات المناخية أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لأن العديد من الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات، والأعاصير، وحرائق الغابات، أصبحت أكثر شيوعًا نتيجة للتغيرات المناخية، فإن التعاون بين الدول لتطوير استراتيجيات تخفيف التغير المناخي يعد ضرورة ملحة. التزامات دولية مثل اتفاقية باريس للمناخ تُعد نموذجًا جيدًا للتعاون بين الدول في تقليل الانبعاثات والحد من التغيرات المناخية التي تزيد من شدة الكوارث الطبيعية.

تُعد التعاونات الإقليمية أيضًا عنصرًا حيويًا في تعزيز القدرة على الاستجابة للكوارث، فالتعاون بين الدول في نفس المنطقة، مثل التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو في منظمات مثل مجموعة الـ77، يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص. من خلال تطوير آليات للاستجابة الجماعية، وتبادل الموارد، والتخطيط المشترك، يمكن للدول أن تصبح أكثر قدرة على مواجهة الكوارث بشكل منظم وسريع.

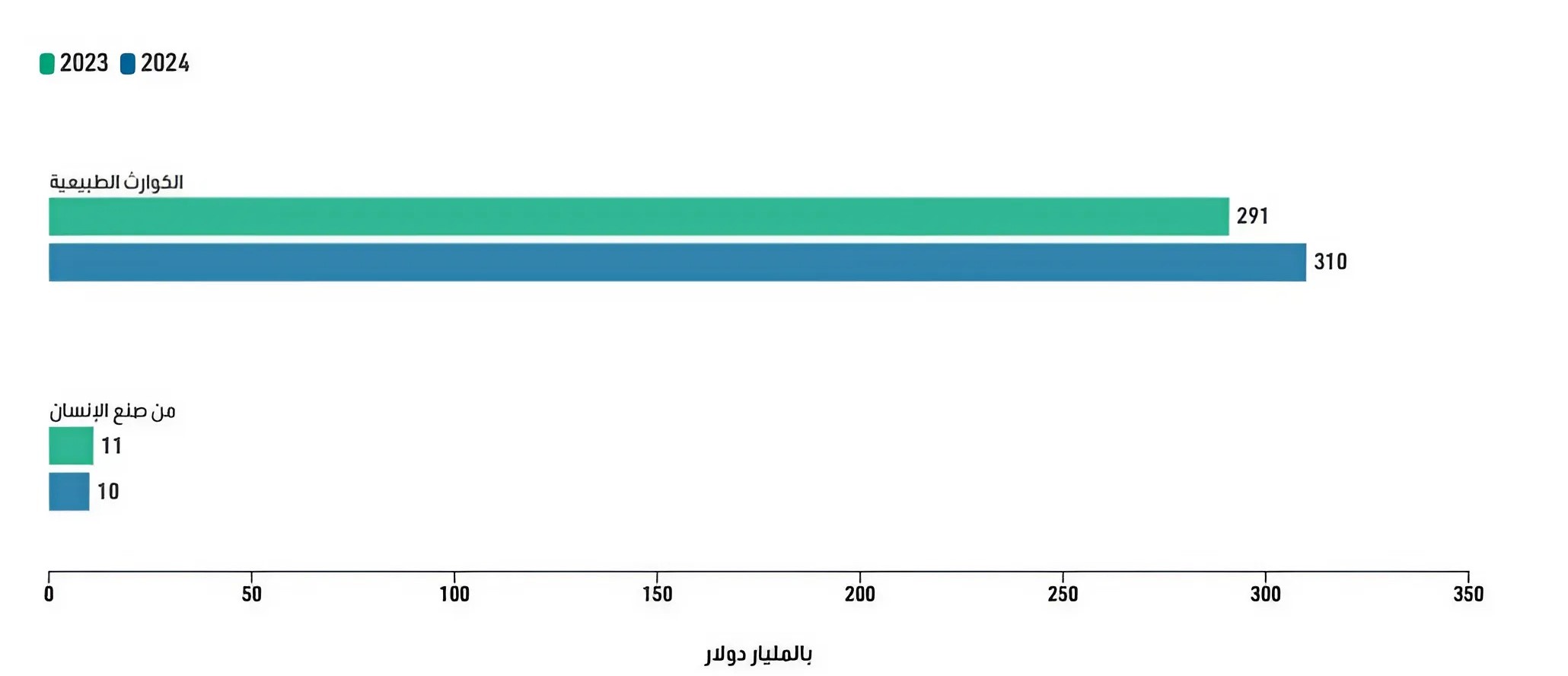

إحصاء الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث في العام 2023/2024

أقبلت الكوارث الطبيعية في عام 2023 نحو (291 مليار دولار) خسارة اقتصادية عالمية، بينما في 2024 شارفت الكوارث الطبيعية تكلفة العالم الاقتصادي (310 مليار دولار)، مما يعني أن الخسارة الناتجة بسبب الكوارث الطبيعية وحدها دون تدخل الإنسان في عامين متتاليين فقط حوالي (601 مليار دولار)، أما الكوارث الناتجة من صنع الإنسان في الثالث والعشرين من الألفية الثانية هي (11 مليار دولار)، وفي 2024 تم تقديرها بحوالي (10 مليار دولار).

نتائج الدراسة

هذه الكوارث تواصل تأثيرها العميق على مختلف جوانب الحياة الإنسانية، الاقتصادية، والاجتماعية، مع تزايد شدة ومدى تأثيرها نتيجة للتغيرات المناخية المستمرة. واحدة من أبرز النتائج هي أن الكوارث الطبيعية أصبحت أكثر تكرارًا وشدة في السنوات الأخيرة، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على المجتمعات والحكومات للتكيف معها، كما تشير البيانات إلى أن الكوارث الطبيعية تسببت في خسائر ضخمة من حيث الأرواح والممتلكات، مما أدى إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي وزيادة في تكاليف الإغاثة والتعافي، وهذه الكوارث تسببت في تعطيل سلاسل الإمداد التجارية، وتدمير البنية التحتية الحيوية، مما جعل من الصعب على بعض الدول العودة إلى وضعها الطبيعي في وقت قصير.

من النتائج المهمة التي تم التوصل إليها أيضًا أن التكنولوجيا قد أثبتت دورها الحيوي في تحسين استجابة الكوارث الطبيعية، حيث تمكنت تقنيات الإنذار المبكر، مثل الأقمار الصناعية وأنظمة المعلومات الجغرافية، من تحسين قدرة الدول على التحضير والتفاعل مع الكوارث بشكل أكثر فاعلية، علاوة على ذلك، كانت تقنيات الطائرات بدون طيار (الدرون) والروبوتات قد لعبت دورًا محوريًا في عمليات البحث والإنقاذ، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها. هذه التقنيات ساعدت في إنقاذ الأرواح وتقليل الخسائر.

أشارت الدراسة إلى أن تأثيرات الكوارث الطبيعية على الاقتصاد كانت بعيدة المدى، حيث تسببت في تدمير البنية التحتية، تعطيل الأعمال التجارية، وتدمير ممتلكات عديدة، فهذه الآثار الاقتصادية كانت أكثر وضوحًا في الدول النامية التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لمواجهة هذه الكوارث، بالإضافة إلى ذلك، بينت الدراسة أن تكلفة التعافي كانت ضخمة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عجز في الميزانيات وزيادة الدين العام، وهو ما يشكل تحديًا طويل الأمد بالنسبة للكثير من الحكومات.

أظهرت الدراسة أيضًا أن التعاون الدولي يعد أداة أساسية لمواجهة هذه التحديات، فقد أتاح التعاون بين الدول والمنظمات الدولية تبادل الخبرات والموارد، مما ساعد في تقديم استجابة أسرع وأكثر فعالية للكوارث، بالإضافة إلى ذلك، كان التنسيق بين البلدان في بناء أنظمة إنذار مبكر أكثر فعالية في الحد من الخسائر البشرية، كما أن التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية ساعد في تخفيف الآثار السلبية للكوارث.

هناك حاجة ملحة لتبني سياسات وقائية واحترازية أكثر صرامة، كما تحتاج الحكومات إلى وضع استراتيجيات تشمل تعزيز البنية التحتية المقاومة للكوارث، وتشجيع الوعي المجتمعي حول كيفية التعامل مع الأزمات، وتطوير سياسات للتكيف مع التغيرات المناخية التي تساهم في زيادة حدوث الكوارث الطبيعية.

Short Url

عوائد السندات الأمريكية تواصل التراجع وسط استمرار مخاوف الرسوم الجمركية

21 فبراير 2025 05:24 م

مؤشر الدولار يتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي

21 فبراير 2025 05:18 م

«مانشستر سيتي» يواكب التطور الرقمي في الرياضة لتعزيز مشاركة الجماهير

21 فبراير 2025 12:26 م

أكثر الكلمات انتشاراً